そろそろ2024年の振り返りを…という頃合いになってきた。夏場は何かと動きにくかったので、一時的にペースが落ちたが、暑くなる前と暑さが和らいだ後は旅や外出の機会がそれなりだったため、博物館や資料館などの知見を得たり見聞を深めたりするための施設を訪ねることも多かった。それらを毎年恒例の「〇〇大ニュース」の枠内で書こうとすると到底収まらない気配が出てきたので、ここは一つ「〇〇館」に関する分について先にまとめておこうと思い至った次第。施設の数としては20、来館回数は22ということでよく足を運んだものだと思っている。ひとつご参考まで。

1/5:鉄道歴史パーク in SAIJO(四国鉄道文化館南館・北館など)

JRの旅客各社にはそれぞれ代表的な鉄道博物館があって、JR四国でその一つを挙げるなら「鉄道歴史パーク in SAIJO」ということになる。少々駆け足ではあったが、ひととおり見物。JR系で来館していないのは、北海道鉄道技術館を残すのみとなった。

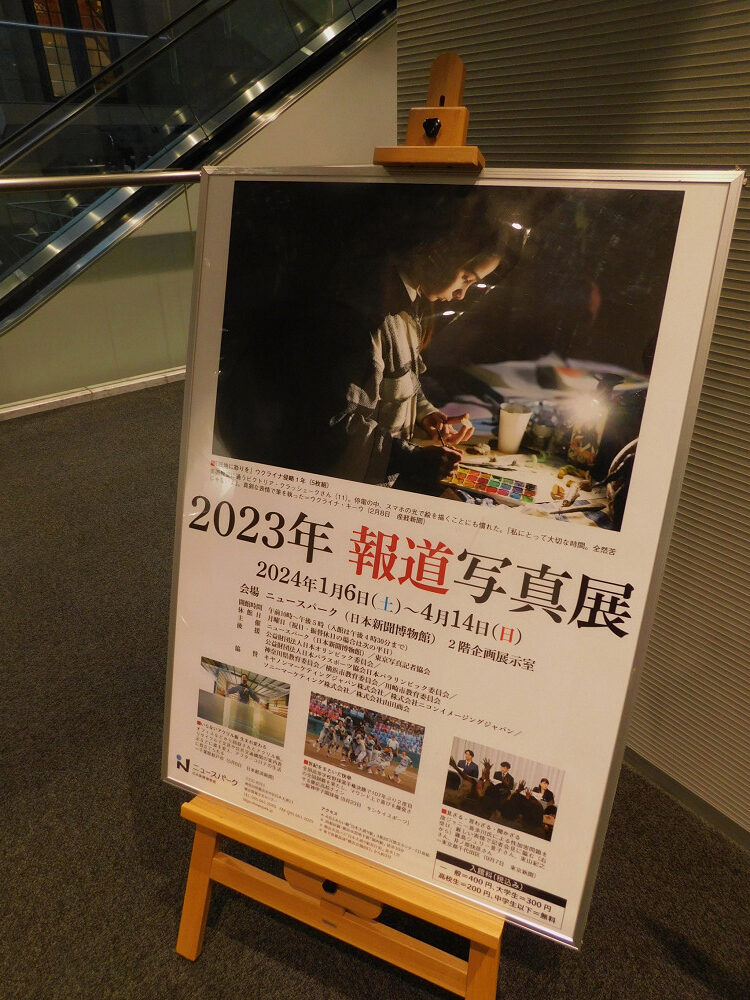

3/17:ニュースパーク(日本新聞博物館)

毎年欠かさず見に行っていた「報道写真展」。2023年は気付いた時には終わっていて、入場無料の会場以外で初めて同展を観覧することになった。訪ねたのは横浜情報文化センター2階にあるニュースパーク(日本新聞博物館)。入館料400円が必要だが、日本新聞博物館の常設展示室なども見学できるので、得るものは多い。当会場での報道写真展は人出が少なく、ゆっくり見られるのもポイント。関内エリアに出かけることがあれば是非と思う。第65回目となる「2024年報道写真展」は12/12に日本橋三越本店(本館7階)で観覧。毎度のことながらついつい長居してしまった。

4/27~5/19

ゴールデンウィークから5月にかけてが特に集中していて、6か所(7回)を数える。「国際博物館の日」の一環で入館無料とあらば喜んでというのが世田谷文学館と東京国立博物館。みどりの日に限り入園無料になる小石川植物園では、柴田記念館を見学するなどした。せっかくの機会なのでいずれも長々と滞在。無料シーズンを念頭に、2025年も可能な限り出かけようと思う。

| 月日 | 施設名など | メモ |

| 4/27 | 昭和館 | 特別企画展「昭和を駆け抜けた超特急 ~燕(つばめ)、そして新幹線へ~」 |

| 4/29、5/6 | URまちとくらしのミュージアム | ゴールデンウィーク特別公開2024 |

| 5/4 | 小石川植物園 柴田記念館など | 入園無料 |

| 5/15 | 世田谷文学館 | 「小堀杏奴油彩画展」「ムットーニコレクション」他 |

| 5/18 | 東京国立博物館 | 無料対象は「総合文化展」 |

| 5/19 | 東武博物館 | 開館35周年記念イベントとして入館無料 |

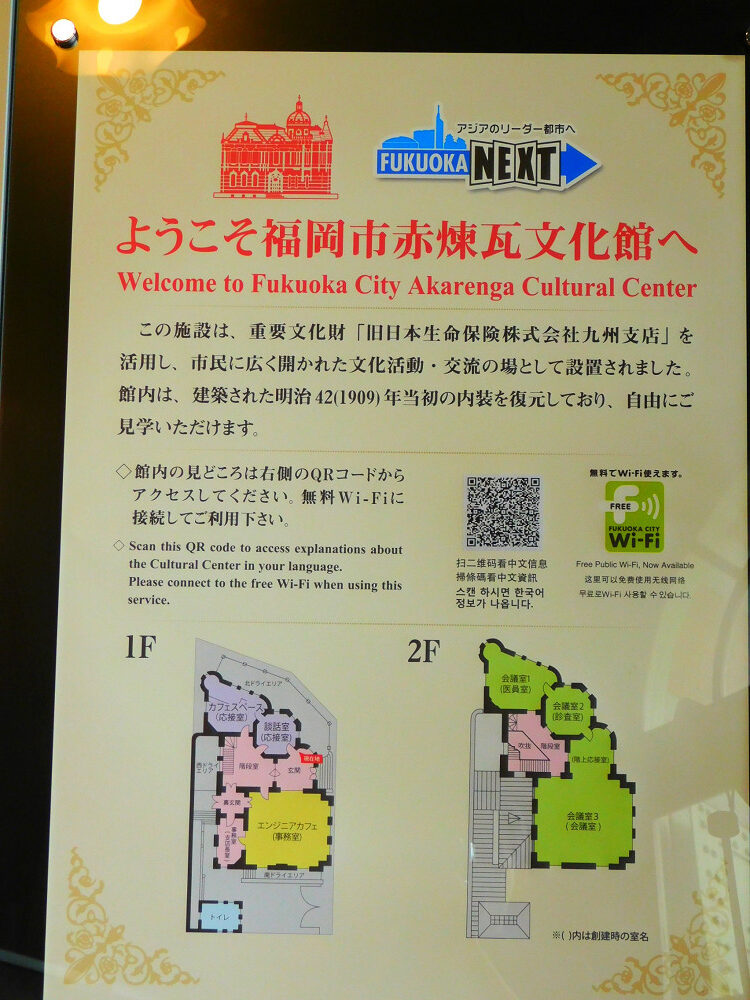

6/11:ミライon図書館(大村市歴史資料館)、6/12:福岡市赤煉瓦文化館

6月の長崎・福岡の旅では、行き当たりばったりでその手の施設を二つ廻った。6/11は大村駅で下車した際に、駅から程近い「ミライon図書館」へ。図書館自体も見ものだったが、その一角に大村市歴史資料館があり、ごく短時間だったが見学させてもらった。6/12は天神駅と中洲川端駅の間あたりにある福岡市赤煉瓦文化館(→参考PDF)に逢着。外観、館内ともに見るべきものが多かった。現地に行ってみないと知り得ない施設というのは必ずある。そんなことを改めて認識した道中だった。

6/30、10/12:荒川知水資料館(企画展「荒川放水路通水100周年」など)

荒川放水路のアニバーサリーイヤーにちなんで久々に出向いたのが荒川知水資料館。地元にあっても徒歩では遠く、自転車でもちょっと行きにくい場所にあるのが難点だが、少なくとも年に1、2回は来館し、荒川や流域に関する知見をアップデートしないとなぁと思う。

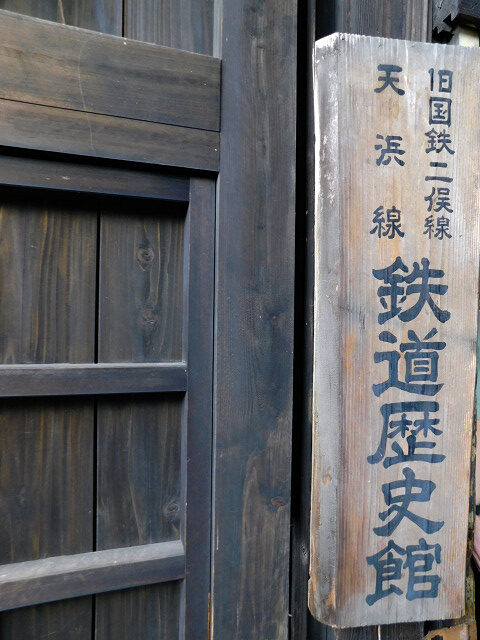

8/25:旧国鉄二俣線 天浜線 鉄道歴史館

8/25に「EX限定貸切ツアー~列車に乗って、洗って、回って!天竜浜名湖鉄道の車両基地に潜入!」と題する小旅行に参加した。天竜浜名湖鉄道とJR東海ツアーズの初コラボ企画。実に有意義なツアーだった。タイトルにある車両基地は天竜二俣駅構内にあり、基地内の扇形車庫の中に鉄道歴史館が併設。同館には、今回のようなツアーのほか、「転車台&鉄道歴史館見学ツアー」(毎日開催)などで入れるが、そうそう来られるものではないので、ありがたく見学させてもらった。中小私鉄や第三セクターでここまでの規模の展示施設はないのでは?と思った。

9/22~10/19

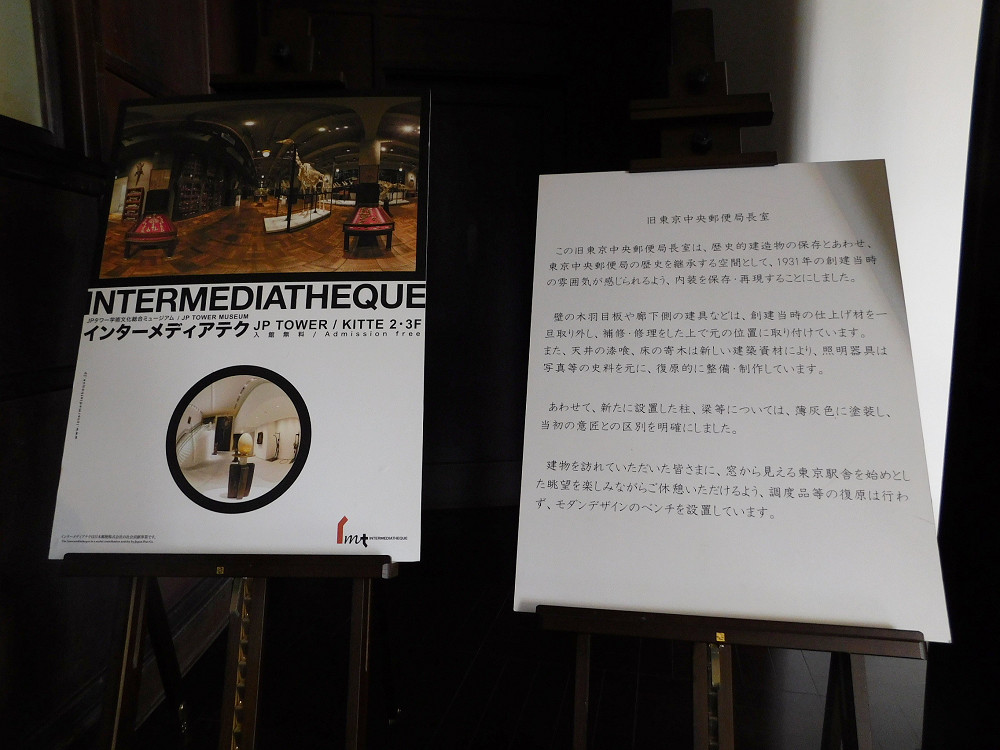

秋のおでかけ関係は第652話に記した通り。その中できちんと書いていなかった分として、JPタワー学術文化総合ミュージアム「インターメディアテク」(9/22)、東京都北区防災センター「地震の科学館」(10/6)、飛鳥山博物館(10/6)が挙げられる。これらも館内には自由に入れるのだが、飛鳥山博物館については「ふるさと北区区民まつり」に合わせて常設展示についても無料だったため、見事にはまってしまった次第。区民まつりの赤羽会場で過ごす時間がほぼなくなったものの、常設展の方が優先度としては上だろうから、まぁ結果オーライである。

| 月日 | 施設名など | メモ |

| 9/22 | JPタワー学術文化総合ミュージアム「インターメディアテク」 | 特別展示「海の人類史」他 |

| 10/6 | 東京都北区防災センター「地震の科学館」、飛鳥山博物館 | |

| 10/19 | 日本信号 久喜事業所 | 「第11回日本信号鉄道まつり」 |

10/19に出かけた「第11回日本信号鉄道まつり」では、日本信号久喜事業所のS棟1階などで各種展示を見学。鉄道信号博物館といった趣でこれまた収穫としては大だった。

11/9:しいのき迎賓館、11/12:鹿児島県立博物館

日本一周クルーズ(11/5~14)で寄港した中で、金沢(11/9)では展覧イベント、鹿児島(11/12)では博物館で相応の時間を割いた。金沢城公園近くにある石川県政記念しいのき迎賓館は文化複合施設という位置付け。折よく「KOUGEI EXPO」なる催しが開催中で、各地の名だたる工芸品、銘品の数々に接することができた。鹿児島県立博物館はたまたまだったが、同県の地理学的・生物学的な特色や見どころがよくわかる展示で感服しきり。入館無料かつ建物が登録有形文化財というのもポイントだと思う。

11/26:お札と切手の博物館

アクセスしやすい場所にあり、入館無料だと案外足が向かなかったりするもので、その典型とも言えるのが王子駅近くにある「お札と切手の博物館」。令和6年度特別展として「お札の誕生祭~新しいお札がやってきた!~」が開催されているというのもあり、ずっと気になっていた訳だがすっかり後回しに。11/26にようやくとなった。行ってみると施設入口付近には解体工事と建築計画に関する看板が出ていて一時停止。館内で話を聞くと、区の新庁舎の建設予定地にかかることもあって、いずれ当館建物はなくなるのだとか(博物館自体は存続)。館の内外が見納めになる日は遠くない・・・ということで、特別展を一応は見つつも撮影可能な箇所については余念なくといった過ごし方となった。次に訪ねるとしたらその日が近づいた時になりそうだ。

12/1:半田市鉄道資料館

2024年最後の泊まりがけの旅は11/30~12/2の2泊3日。愛知県がメインで、12/1は武豊線を行ったり来たりした。時間的余裕があったので半田で下車し、運河や蔵などを見て廻ろうと思っていたら、思いがけず「半田市鉄道資料館」なる施設を駅前に発見。偶然にも当日は月に2回の開館日だったので、ここしかないという状況になった。小規模ながらも内容充実。近くで静態展示されているC11形265号機を含め、80分ほどその場で過ごすことになった。(当施設の紹介記事は別途こちらで公開予定)

半田観光の方はお預けとなったが、それは次回のお楽しみ。観光をメインにしつつも、来るなら開館日にと思っている。

博物館や資料館の類に行き、パネルや展示物の撮影が概ね可だったりすると、撮れるだけ撮ってあとでまた見返すというのが一つのパターンに。おかげで出かけた先での撮影枚数も情報量もとにかく増えた。それらをどれだけ活用するなりアウトプットするなりが日々のテーマのように今はなっている。2025年も引き続き励む所存。これは!というのがあれば一話分でご紹介しようと思う。

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.