歩いて行くには遠い、かさばる荷物を持って移動するのは困難、気の向くまま走ったり停めたりしたい・・・といった際に重宝するのが自転車。交通法規に従う必要はあるが、いわゆる原動機を伴わない車両のため、比較的取り扱いが楽な上、自由度や利便性が高いのが利点だったところ、2026年4月より交通反則通告制度による「交通反則告知書」(青切符)が自転車にも適用されることから、これまでのようにスイスイ、ラクラクという訳には行かなくなるものと思われる。

順守するのが前提だが、現場での状況によって必ずしもその必要がなかった例としては、「指定場所一時不停止等」や「通行区分違反(逆走、歩道通行等)」などが挙げられる。自転車への青切符(=反則金)導入後は、軽く考えていたこうした違反がしっかり取り締まり対象になることから、今のうちから習慣化しておくのが良さそうだ。「とまれ」の標識等を見たらとにかく停まる、歩道の区分がない生活道路でも基本的に左側を走る、まずはこの2点。ただし、自転車側がきちんと守っていてもヒヤリとしたり、不意を衝かれたりする場面はあって、せっかくならそれらについても明確化、厳格化などを求めたいと思う。その一例を以下に挙げる。

自動車

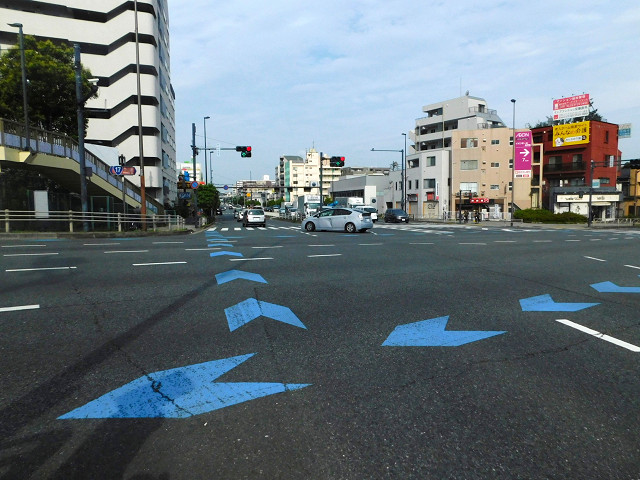

車線が広め、または片側車線が複数ある道路では、自転車が通行可能な「普通自転車専用通行帯」、通行動線を示す「自転車ナビマーク」や「自転車ナビライン」(→参考)が付されるケースが増えた。悩ましいのは、レーンによるゆとりがあるが故にそこが駐停車エリアとして堂々と使われてしまうケースも増?という実態。クルマの通行量がそれほどでもない場合は当該レーンを走るようにしているが、そうした駐停車に阻まれる経験は少なくない。

自転車の通行区分違反云々とやるのであれば、こちらの取り締まりも是非と思う。

車道走行時×信号待ちでも悩ましい例がある。クルマに対して赤(左折もNG)であっても、歩車分離式などで自転車はその限りではない時、自転車通行レーン(またはその余地)にかかるように停まられてしまってお手上げというのがその例。こういう場合は、クルマの右側が大丈夫そうなら廻り込んで先に進む(または左折)ことが考えられるが、果たしていいのかどうか… 自転車が割を食わないようにしてほしいものだと常々思う。

歩行者

歩道にあたる道路が広めの場合、そこに「普通自転車通行指定部分」なるレーンが設けられ、歩行者と自転車は標識に合わせた通行帯に従う、つまり両者が接触するリスクが減るようになっている形態が見られる。自転車で気兼ねなく走れるありがたい存在だが、そこを通行する歩行者が時に現れるため、予断を許さない。頭上の標識、路面の標示に目が行っていないのか、ただ漫然と歩いているだけなのか… この辺りの注意喚起も大いに求めたいところである。

自転車

一応「自転車危険行為」の一つとして挙がられているのが「妨害運転」。逆走を筆頭に、他者の乗り物の通行を妨げる行為が該当するが、「あおり運転」もまたこの範疇に入る。主に想定されているのは、自転車が自動車に対してということのようだが、自転車が自転車に対してのパターンも勿論ある。その辺の具体例をしっかり示してもらいたいというのはまずある。

筆者が実際に体験したのは、自転車走行中に自転車で煽られたのではなく、レンタカーで走っていてスポーツバイク系にというパターン。ある日、環八通り左車線を制限速度で走っていたら、どこからか声(≒怒声)が聞こえてきて、何事?状態に。横を走るクルマからなら考えられるが、見当たらないのでしばらく気にせずに走っていると、左側に自転車が近づいてきて、頻りに「おい!」と叫んでいる。何に対しての「おい」なのか見当が付かなかったので、減速しつつ先に行かせた上、バス乗り場近くで停車。件の自転車乗りは、かなり速度を上げて突っ走って行った。高速の自転車が車道を走っていると、一般的なクルマの制限速度を超過することもあるのだろう。あおりに加え、スピード違反(速度超過)でも取り締まってほしい案件である。

自転車 対 自転車のほか、歩行者 対 自転車でも起こり得る事例では、主に夜間における自転車の強度なライト、激しい点滅を伴うライトもある。

道路交通法の第52条「車両等の灯火」の第2項では、「車両等が、夜間、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。」との記載がある。ただし、実際の運用面でこの項が自転車について適用されることはないため、自転車のライトは野放し。時代とともに照度や機能が増しているにも関わらず、「灯火の光度を減ずる等」が違反にならないため、ちょくちょく眩しい思いをしている。通行に支障を生じる可能性のあるライトの使用についても、青切符対象に加えてもらえたらと思う。

こんな例も(2026年3月までに明確にしてほしい点)

交通反則にならないように努めても、時と場合によっては意に反して違反になることもあるだろう。その可能性が高そうな場所の最たるものは横断歩道。信号機がなく横断歩道のみの場合、そこを渡ろうとしているのが明らかな歩行者がいたら、クルマは一時停止しないと違反になるのはよく知られているが、自転車に乗った状態で横断歩道を通行する際はどうなのかというのがある。自転車も車両だし、そこに横断歩道手前に「とまれ」の標示があれば一時停止しないといけないのは当然。だが、クルマが通る側にも「止まれ」があったら、果たしてどちらが優先されるのか? ここが明確になっていないと双方で「止まるだろう」「止まるはず」的な思い違いが生じ、事故になる惧れも出てくる。近づくクルマを見たら、どんな設定であれ停止するのが何よりと思われる。

無難なのは…

横断歩道における優先度がわからないとなれば、自転車を押して歩く体勢にするのが確実だろう。この場合、扱いとしては歩行者と同等になるというから、自身が違反者になることはまずない。同様に、判断がつきにくい場所、場面においては、とにかく降りてしまうのが無難と考える。

どんな道路を走行するかについても、普段から探っておくのが賢明だろう。歩道と車道が分かれている道は何かと面倒そうなので、できるだけそれらを避けるようにするのも手。そのうち青切符リスクを軽減できるルートをナビゲートしてくれるサービスが出てくる? そんな予感がする今日この頃である。

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.