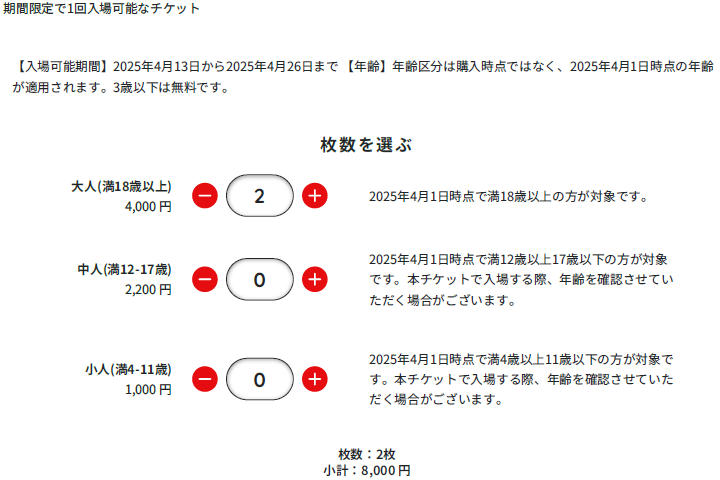

記憶はないが1970年の大阪万博(日本万国博覧会)には行ったことになっていて、それが筆者にとっては一応万博デビュー。その後、国際博覧会に関しては1985年夏に「つくば万博」、1990年に「国際花と緑の博覧会」(5/6、9/14)、2005年に「愛・地球博」(この時は「地球市民村」出展など→参考:第194話)と、1975年「沖縄海洋博」を除いてはひととおり来場、体験している。こうなると2025年「大阪・関西万博」も是非となる訳だが、良くも悪くも話題豊富につき、躊躇する面もなくはなかった。開幕券(大人4,000円)であれば多少のハズレはあってもまぁいいかと考えることにして、万博IDを登録し、その流れでチケットを購入。これが何と2024年8月の話である。

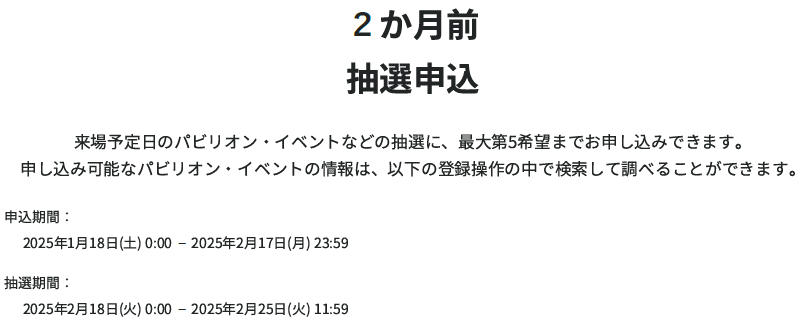

それからは来場日時予約(半年前に受付スタート・・・10/18に4/18で予約)、2か月前抽選、7日前抽選など複数のステップ(→参考)を経てその日に備えることに。抽選以外では3日前の「空き枠先着申込」もあったので、事前予約できた分としては「PHYSICAL TWIN SYMPHONY」(18:00~、アリーナ席AAブロック)と「関西パビリオン」(19:30~)という結果になった。(7日前の方は登録した筈なのになぜか結果が来ず…) 半年以上前から準備していても確実なのが二つというのはどうなのかと思うところはある。あとは当日登録に万全を期すことになるが、これも登録分をクリアしないと次の登録ができないという条件付き。4/18(金)は10時前、9:40には会場入りしたが、その当日登録ができるのは入場10分後のため、最短で9:50頃となる。とりあえず早めだったのが良かったようで、15:50~の日本館を押さえることはできた。逆を言えばこの時間を過ぎないと次の予約は入れられないため、実質的にはおそらくこれがラスト予約。実際その通りとなった。

あれこれ云われる万博だが、行かずにあぁだこうだと言うのであれば一度でも行く方がいいというのが筆者の考え。場内滞在時間は12時間ほどになったので、それだけ見るもの撮るもの体験するものが多いことは言えると思う。その半日についてまとめればそれなりの体験談にはなりそうだが、今回は工夫すると良さそうなポイント、万博ならではと思われる注目ポイントなどをかいつまんでご紹介しようと思う。(ネタバレ、種明かしにならない程度ということで)

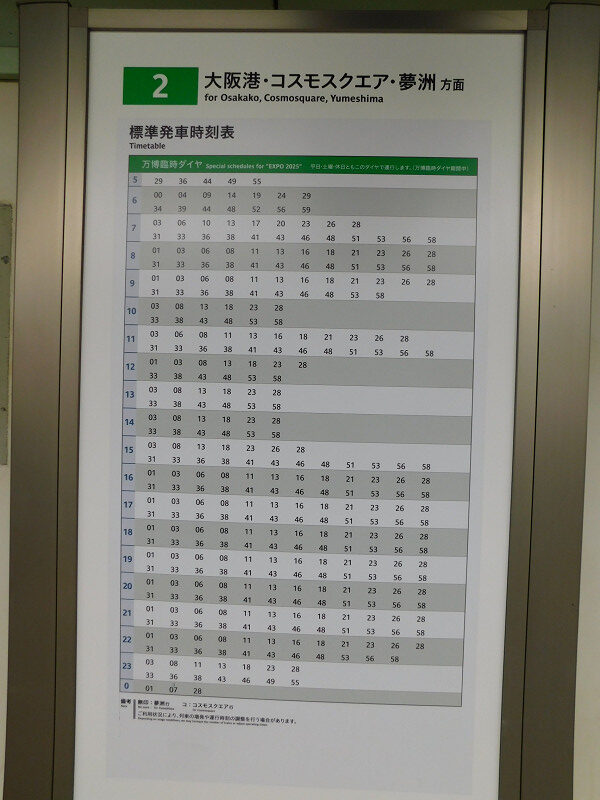

大阪メトロ中央線「万博臨時ダイヤ」など

会場最寄駅(というか唯一の鉄道アクセス駅)の夢洲は、大阪メトロ中央線の駅。1面2線と構造的にはコンパクトなので、電車の運行が少しでも乱れると捌きにくくなるのが難点とされる。開幕日の4/13(日)は会場側の不手際も相まって、駅の方も弱点が露呈。大混雑、滞留、入場制限等でひと騒ぎだったと聞く。同様の事態を想定すると中央線を使うのは得策ではなさそうだったが、入場ゲートを駅側の「東ゲート」で予約している限りはそうも言っていられない。「西ゲート」に着くシャトルバスの方も読めない点が多々。西から東に大移動する必要もあるので、自ずと地下鉄一択ということになる。

そんな訳で4/18はおそるおそるだったが、本町駅から中央線に乗って夢洲へ。混み具合は持続可能レベルながら、最新鋭の車両でなかったこともあって空調不十分・・・乗車中は暑さでどうにかなりそうだった。仕方なく途中の朝潮橋で降りて次の列車を待つことに。通常であれば何分間か空くところ、会期中は「万博臨時ダイヤ」につき、すぐに来る。車内環境がイマイチの時は乗り換えることをお勧めしたい。

手荷物検査は空港レベルと心得る

入場時の長い行列は手荷物検査によるところ大。熱中症対策で飲料を多めに持って行くと、その容器(ペットボトル)を一本一本装置にかけることになるし、腕時計や鍵などの金属類についてはトレイに移さないといけないしで何かと手間がかかるためである。今回の検査は、いわゆる空港の保安検査と同等と考えれば話は早い。そのようなガイダンスがあれば、保安検査を経験したことのある来場者については準備もしやすくなるだろうし、ご存じない場合でも空港レベルと聞けば面食らうことも減るだろう。缶や瓶が持ち込めないのも然り。いかにわかりやすく伝えるかという点で、なお改善の余地はある気がする。

QRコードは印刷しておく

手荷物検査の次に待っているのが入場ゲートでのQRコードの提示(スキャン)。スマホの画面を出す必要は全くなく、予め紙に印刷していて持って行けば電源や電波の心配も無用で、円滑に入場できる。万博のテーマの一つであるペーパーレスにはそぐわないが、推奨レベルは高。紙は折り畳んですぐに出せるようにしておけばよく、必ずしもカードケースに入れたり、それを首からぶら下げたりも必要ない。筆者の場合、この紙の余白を活かしてスタンプの収集もできた。これぞ「救いの紙」である。

ペーパーレス対策

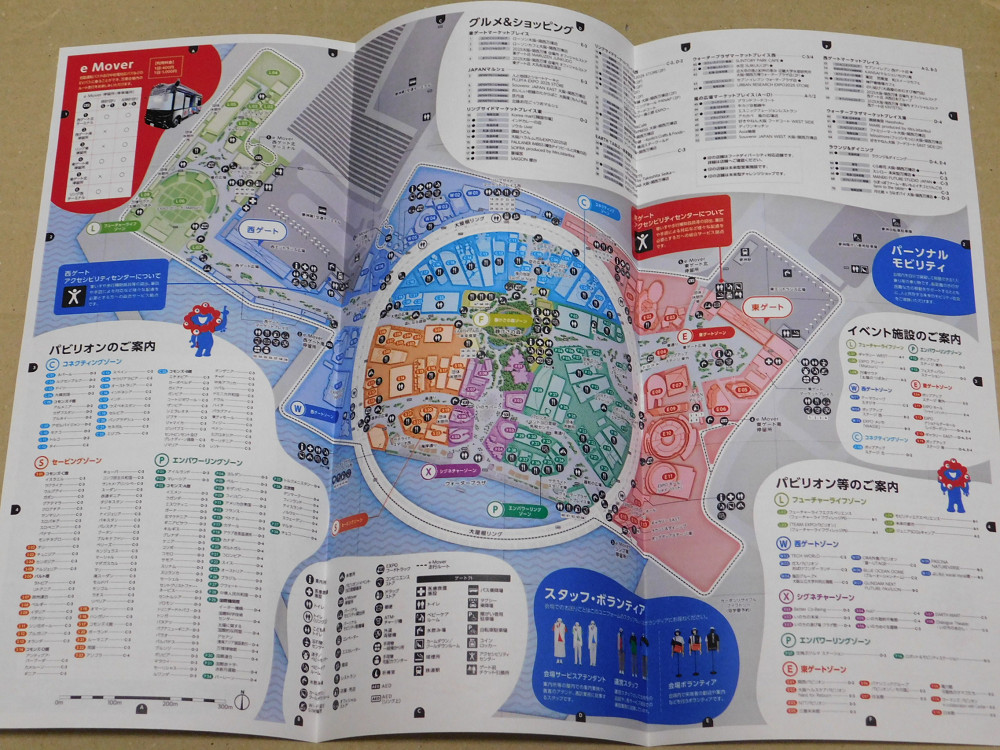

紙を使わない、配らないのが原則となると、当然のことながら記念になるようなパンフレットの類もなし。会場マップも有料(しかも買うのに行列)となれば、自前で用意しなければならない。ということで、マップの方は事前に印刷したのを複数持参した上で、前日の宿泊先で頂戴したマップ(見やすいver.)を主に使った。あとはガイド本として「大阪・関西万博ぴあ」も携行。おかげで迷うことはなかったが、マップを拡げては会場の広大さにただ溜息…となる。

紙関係がない中で救いとなったのは、来場記念スタンプ。「ミャクミャクハウス」の前にあったスタンプ台では台紙もきちんと置かれていて、これがちょっとした記念になった。早い者勝ちの可能性はあるが、是非と思う。

日傘は必須

4/18の大阪の最高気温は24.5℃だった。数値的には過ごしやすそうな温度だが、万博会場の屋外ではそれなりの体感で、4月にしては日射も厳しい感じがあった。考え得る備品はある程度持ち込んでいたので、出番となれば使う物は使う。この時は折り畳み傘を日傘代わりにして何とかしのいだ。日を追って暑さも陽射しも強まるだろうし、不意に雨に降られることも大いに考えられる。晴雨兼用の折り畳み傘があれば安心だと思う。

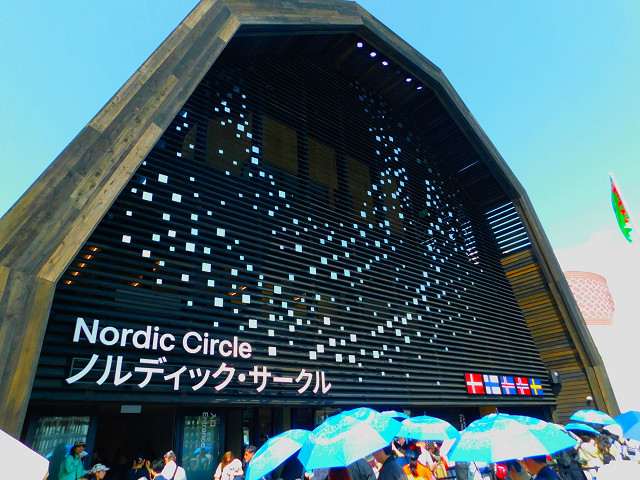

見学するのは叶わなかったが、北欧館「ノルディック・サークル」では入場待ちの客向けに日傘の貸出サービスをしていて、注目を集めていた。ブルー基調の傘なので見るからに涼し気。このサービス、他のパビリオンにも広まるものと思われる。

涼にまつわる自衛策

すぐに中に入れるパビリオンばかりではないので、涼をとるための自発的な工夫が求められる。日傘は必須として、マイボトル(ペットボトル可)でのこまめな給水と水分補給、凍らせたペットボトル(氷の代わり)、塩分補給用の清涼菓子類も欠かせないだろう。

4/18は、大屋根リング下の通路を吹き抜ける風がなかなか冷ややかで心地良かった。「いのちパーク」では期せずして強力なミストに包まれ、これもまた清涼感たっぷりでありがたかった。風と霧、これらも覚えておくといいと思う。

人間洗濯機

暑い日は体をまるごと洗うとさぞ爽快だろう。そんなニーズに適う展示が「大阪ヘルスケアパビリオン」にある「ミライ人間洗濯機」。同館の目玉としては「心筋シート」などもあるが、スケール的には人間洗濯機に分がある。悩ましいのはその実演が始まるとたちまち撮影がNGになってしまうこと。何もなければ内部を含めて見るのも撮るのも可なので、実演の合間に入館するのが良さそうだ。

とにかく広大

ここまで広い敷地に展開する必要があったのかどうなのか… とにかく一日ではとてもとてもなので、ゾーンを絞るなり、自分なりのテーマを決めるなりして臨むのが良さそう。そんな訳で事前予約を入れる上で留意したいのは、時間を固めるなら近いパビリオンどうしとし、離れたパビリオンをハシゴする場合は時間的余裕を考慮してとなる。

効率よく周回できるガイドツアーのようなものがあればいいのにと思うが、今のところない模様。頭も足も使う万博であることを念頭にすべしといったところだろう。

会場内での当日の歩数は2万歩を超えていた。それだけ歩いても幸い支障はなかったが、歩き疲れる云々とお嘆きの方々が少なくない件はもっともな話だと実感した次第。歩くのを苦としないためのひと工夫として、ゲート退場時に歩数を自己申告することで何らかの特典を設けるというのはどう?と思う。

大屋根リングの外周

一周約2km、内径約615m、高さ約12mという巨大木造建築物「大屋根リング」。場内や大阪湾などを一望できる屋根部(スカイウォーク)には、エスカレーター、エレベーターでアクセスできるが、すんなり出られるのは円の内側にあたる通路の方で、一段高くなっている外側の通路に出るにはなだらかな勾配を延々と歩かなければならない点、注意を要する。進行方向によっては、二股に分かれる片方(坂道)を歩く感じで外側に行ける訳だが、今回はなぜかスイッチバックのような地点ばかりで、言うなればジグザグ(逆Z字)系。結局、行き来したのは内側のみとなった。

内側も外側も一周ずつすれば合計約4km。ウォーキングコースとして捉えれば歩き通すのも悪くなさそうだ。

閉場前の注意点

予約分優先であちこち廻っていると、何だかんだで食事や土産どころではなくなる。場内には22時まではいられるものの、レストランや売店を後回しにしていると、それらも21時には大方終わってしまうため、要注意。空いているパビリオンを訪ね廻るのもいいが、その辺りの時間配分やスケジューリングも考えておいた方がいいだろう。

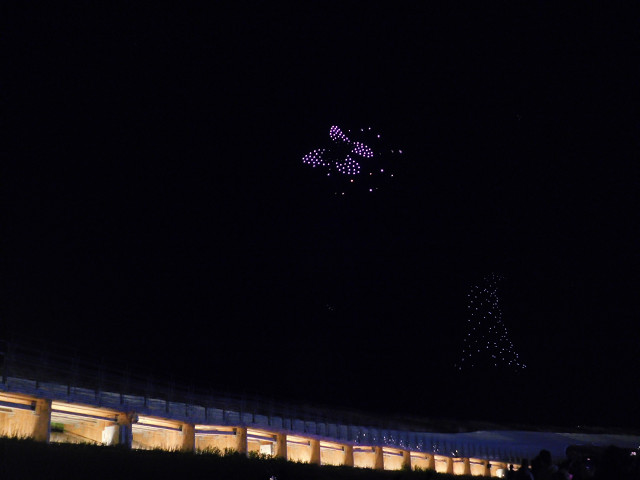

筆者は、関西パビリオンを見物した後、大屋根リング上で「アオと夜の虹のパレード」(後半)、ドローンショー「One World, One Planet.」を観覧。この時点で21時を過ぎていたため、残り時間は「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」まで行って、初代ガンダム(実物モデル)を見ることに。パビリオンは閉館していても実物展示は随時見物可。ライトアップされたガンダムは一見の価値ありということで、夢洲駅の反対方向にひたすら歩いた。21時半過ぎに見終えて、次はまた駅の方向へ。「西ゲートゾーン」から東ゲートに向かうため、1kmは歩くことになる。

円の中心付近にある「静けさの森」を経由すれば多少は近道だが、森は早々に通り抜けストップになり、閉場30分を切ると海外パビリオン外観が見られるルートも通れなくなる。誘導されるのは大屋根リング下の通路。急かされるように会場を後にする恰好になった。

その他

ミャクミャクの後方

4/16、尼崎観光の道中で立ち寄った「世界の貯金箱博物館」で、「ミャクミャク」の貯金箱を見せてもらった。おなじみなのは前から見た姿だが、後ろ姿も見逃せないとの話をここで聞いていたので、会場で鎮座する「ミャクミャク」を見つけた際、しっかり後方を確認。尾?に関しても「目玉」であることがよくわかった。

「EXPO2025」撮影スポット

「いのちパーク」の南側、海面を望む場所に「EXPO2025」来場記念スポットと言えそうなスペースがある。自撮りを含め記念撮影する方々で列ができるのは至極当然。自分たちが写る・写らないに関わらず、「EXPO2025」のモニュメントを正面からきちんと撮るなら、並んででも是非だと思う。

環境配慮面(一例)

ごみを回収するスポットは随所にあり、分類は九つ(燃やすごみ、燃やさないごみ、紙ごみ、プラスチック、かん・びん、ペットボトル、ペットボトルキャップ、生ごみ・食品廃棄物、飲み残し)に分かれている。難度は高くない感じだが、間違える人は少なくないようで、フォローするスタッフが何となく常駐しているのが特筆ポイントだと思う。

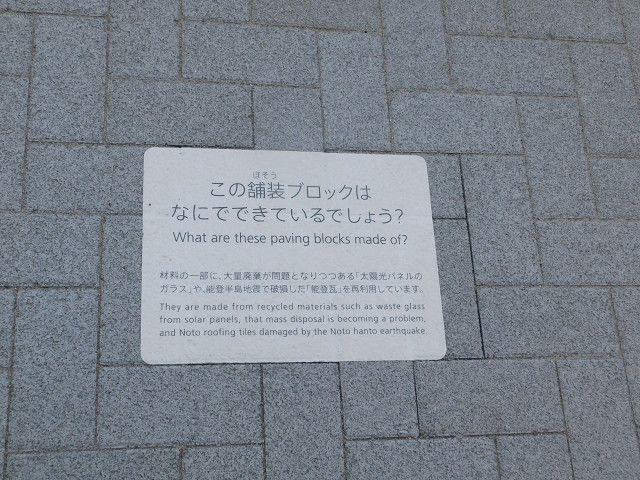

目立たないところでは、舗装ブロックの素材。材料の一部に太陽光パネルのガラス、震災に遭った能登瓦が使われているというから驚いた。万博終了後も活用されれば御の字だが、果たして…

日本館

今回最も長く館内で過ごしたのが「日本館」。滞在時間は70分ほどで、館の内外での撮影枚数は240超となった。見どころは多々あるが、見過ごされている観のあるものも少なからず。以下の二つはそんな例である。

行動変容

「並ばない」と言っておきながらとか、会場全体「キャッシュレス」で困ったとか、とかく嘆き節がクローズアップされがちな今回の万博。万博をきっかけに自らの行動等を見直すといった側面があるとするなら、並ばずに済むための工夫をするなり、キャッシュレスに順応するなりが求められていると思えばいい。

運営側の不手際で待機時間や列が長くなるのは確かにいただけないが、予約を駆使する、並んでいないところをめざす(=または「ずらす」)ことで、ある程度「並ばない」は実現可能だと思う。

求められる行動変容の度合いが大きいほど、違和感や反発も増すもの。嘆く前に自省することも必要なのではないか・・・万博を通じて一つ思い至ったのは、そんな考えだった。

4/18は主に「東ゲートゾーン」と「エンパワーリングゾーン」で過ごした。「コネクティングゾーン」は通り道レベル、「シグネチャーゾーン」は東側の一部のみ、「静けさの森ゾーン」は夜に迷い込んだ程度で、西側にあるゾーンのうち「セービングゾーン」と「フューチャーライフゾーン」については全くの未踏に終わった。

次にもし行くとすればバス等で西ゲートから入り、「西ゲートゾーン」と未踏エリアをメインに廻りつつ、気になる海外パビリオンもできるだけといった感じになるだろうか。夏場はどの時間帯も厳しそうだから、可能性としては6月までのどこかで「夜間券」(17時以降、大人3,700円)を使ってとか。しばらく様子見してから決めようと思っている。

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.