3月の「キュン♡パス」旅(→第661話)で、JR東日本管轄の鉄道路線は一応「完乗」を果たした筆者。ただし、この完乗は旅客営業用の路線についてはという条件つきで、いわゆる貨物線を定期列車や臨時列車が走る分まで含めると完全とは言えなかった。首都圏では、東海道貨物線をはじめ、武蔵野貨物線、山手貨物線などがあり、その一部や全区間を通常営業の列車が通ったりするが、普段は旅客用の列車がまず通らない区間というのもある。乗れるものなら乗ってみたい・・・だが、機会があるとしても区間によってはかなり限定的なのが実情だったりする。

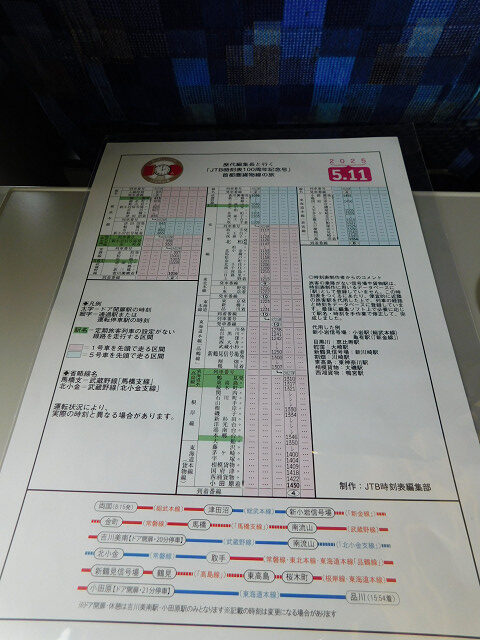

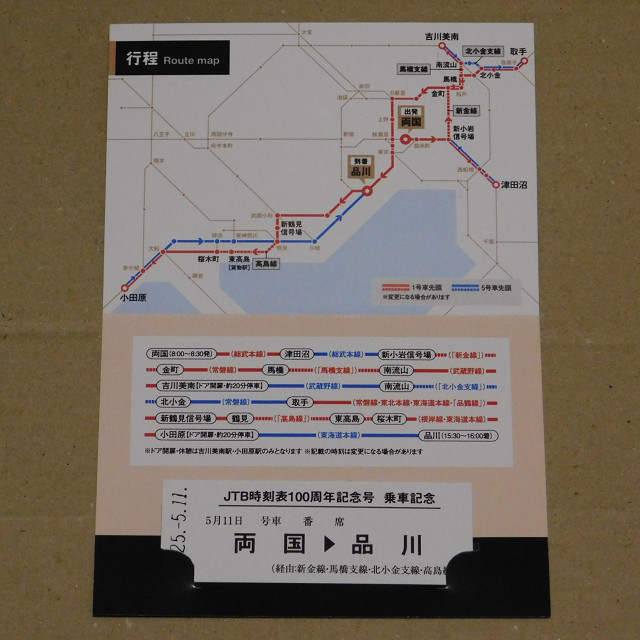

「JTB時刻表」は3/20にめでたく100周年記念号が発刊され、そのアニバーサリー企画(→参考)の一つとして、「歴代編集長と行く『JTB時刻表100周年号』首都圏貨物線の旅」と銘打ったツアー(両国発・品川行き)が催行されるとの情報を得たのは3/19のこと。そんな筆者は何の迷いもなく「これだ!」となる。総武本線系統の「新金線」(8.9km)、武蔵野線系統の「馬橋支線」(3.7km)と「北小金支線」(2.9km)、東海道本線系統の「高島線」(8.5km)などをまとめて乗車できてしまうのだから凄い。こちら時刻表が届いたのと同じ、3/20にインターネットで申し込み、無事予約できた。あとは5/11の当日を待つばかり。最終日程表などは5/3に速達で届いた。

本ツアーのポイントは「JTB時刻表編集部員が一度は乗ってみたい!と思っていた貨物線を盛り込んだ渾身のルート!!」(案内文より)を走破できるのに加え、①三人のJTB時刻表編集長が同乗(解説アナウンスのほか、途中駅などでの記念撮影も)、②1都4県を進行方向を変えながらひたすら列車で移動(乗車距離は約295km)、③緑帯のE257系5500番台が通常なら走らない路線や区間を走る、④JTB時刻表仕様のツアー列車時刻表、記念デザインのオリジナル硬券などの特典つき、といろいろ。今回は二人旅だったので、一人17,800円・・・十分お値打ちだったと思う。

以下、当日の流れ、車窓などを画像メインでご紹介。今回のツアーをきっかけにJTBがまた同じような旅行商品を出すかどうかは不明だが、その旨の案内が届いたら是非検討しようと思う。

1.両国駅(出発前)

早朝は霧が立ち込め、そのまま霧深かったら?と案じる向きはあったが、地元駅を出る頃には何ら問題なく、両国駅には7時半に着いた。集合場所は臨時列車用の3番ホーム。この日は同番線から臨時快速「B.B.BASE佐原・鹿島」も発車することになっていたので、ツアー列車の乗客とB.B.BASEのサイクリング客が一時交錯する状況だった。

B.B.BASEは7:48発。その後、「JTB時刻表100周年号」は8:05に姿を見せた。ホーム上では編集長各位が撮影に応じたり談笑したりといった具合で、列車の入線前までは特に決まった段取りがなかったようなので、声をかけさせてもらい、お三方が揃った状態での(駅名標を交えての)記念撮影を提案。ありがたく何枚か撮らせていただき、その後しばらく撮影タイムが続くことになった。

2.両国(8:15発)~津田沼(8:35着-43発、逆向き)~新小岩信号場(8:55着)

特急「草津・四万」などで運用中のE257系5500系(OM-52編成)に乗って出発。8:15発のところ何だかんだで数分遅れだったが、最初の停車駅(ドア開閉はなし)の津田沼には予定通り8:35に着いた。

わざわざ津田沼まで行って逆向きに戻るのには理由がある。総武本線千葉方面の線路から新金線に入るには、どこかでスイッチバックして東京方面の線路に進入し、新小岩信号場につながる経路を辿る必要があって、上りと下りをスイッチするための渡り線があるのが津田沼だからというのがそのカラクリ。緑帯のE257系が総武快速線を走ることはまずないので、新金線走行の前座としてのこの行ったり来たりもちょっとしたトピックと言えるだろう。

3.新小岩信号場(9:38発)~新金線~金町(待避線、9:50着-57発)~馬橋支線~吉川美南(10:16着)

「新金線」は新小岩と金町の頭一字をとった路線名(通称)。実際の線区は小岩~新小岩信号場~金町の8.9kmなので「小金線」でも良さそうだが、総武本線から離れて金町方面に向かう区間(電化単線、約6.6km)だけを見れば「新」と「金」でいいことになる。

その新と金とを結ぶ区間は、京成本線(京成高砂駅付近)や国道6号から何度となく見ていて、2012.9.1には京成線との交差地点に近い富士見橋から「新金貨物線大宮号」(183系)を撮りに行ったりもした。いずれにせよ、外から見るだけだった貨物線の上を列車で走るというのは一大イベント。12分間の乗車はあっと言う間だった。

貨物線は金町駅構内に入ると、常磐快速線の上りと下りの間の中線に通じる。下り列車を待ってからその快速線に合流し、馬橋を過ぎるといよいよ武蔵野線への短絡線「馬橋支線」に入る。地上部から高架部になるため、徐々に高度を上げつつ、インターチェンジの如く大きく廻り込む形。見慣れない景色を楽しみつつ、カメラを向けつつの5分余りだった。

前日までの予報では確か「曇り」だった筈だが、すっかり好天に。いい感じで貴重な車窓の撮影ができた。

4.吉川美南(10:36発、逆向き)~北小金支線~取手(11:09着)

基本的には乗りっ放しの旅だが、途中で休憩用の停車駅が二つあり、その一つが吉川美南だった。発車3分前には車内に戻る必要があるので、実質的には15分余り。改札の外には出られないもののホームに降り立てばちょっとした息抜きにはなる。次にホームに出られるのは約4時間後。ダイヤの合間を縫って走る制約上致し方ないところだが、2時間おきくらいに設定があってもいいとは思った。

吉川美南からは進行方向が変わるが、座席はそのままなので、後方に流れる景色を追うことになる。その状態で希少な「北小金支線」を通るので、一部は往路(馬橋支線)のおさらいができるとは言え、どこかしらでその支線と離れてからは初見の世界で、目線としては後追い。北小金支線は複線なので配線は単純と思いきや、片方は常磐快速線(下り)を跨ぐことから、その高架に景色を阻まれる恰好になったりで何が何だか…だった。

常磐線(上り)→北小金支線→武蔵野線の向きで走る臨時列車は時にはあるので、乗車機会を得たらこの界隈を復習しようと思っている。

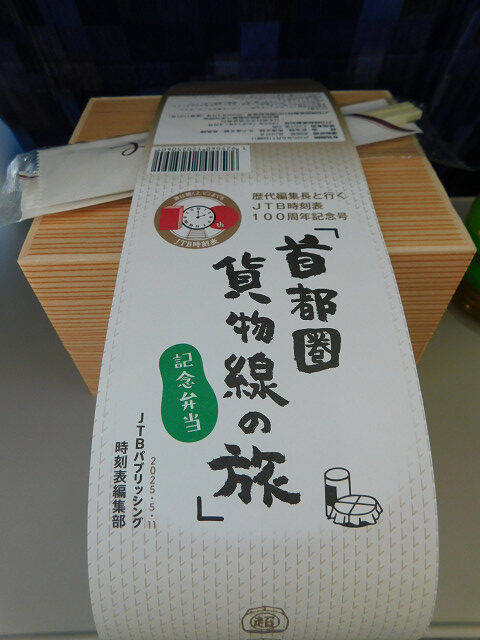

5.取手(11:17発)~北柏(待避線、11:26着-47発)~上野(12:15着-16発)~品川(12:31着)

東京→千葉→東京→千葉→埼玉→千葉の順で周遊し、次は一区間だけ茨城へ。取手に着いたらここで折り返し、再び正方向に進む。停車中にツアーオリジナル弁当などが配られ、昼食タイムに。取手から北柏(旧貨物駅待避線)までの時間を充てれば、長めの停車を活かしてゆっくり弁当をいただける。このあたり、時刻表と旅行商品を扱うJTBならではの設定の妙を感じた(たまたまかも知れないが)。

新小岩信号場で乗り込み、新金線~常磐線~武蔵野線~常磐線の順で運転を担当していたJRの乗務員各位は上野で交代。さすがに1分でチェンジするのは厳しかったようで、少し発車は遅れたものの品川には定刻に着いた。流石である。

6.品川(12:38発)~新鶴見信号場(12:50着-13:00発)~高島線~本郷台(13:46通過)~根岸線・東海道貨物線の短絡線~大船(13:50通過)~東海道貨物線~小田原(14:30着)

品川からは横須賀線、武蔵小杉からはJR・相鉄直通線の列車に乗るのとほぼ同じ感じで新鶴見信号場へ。おそらく鶴見駅からしばらく西に行った辺りまではJR・相鉄直通線の運転区間と重複するが、京浜急行の生麦駅付近からは同じ貨物線でも明らかに別ルートとなり、これぞ高島線という景色になる。

キリンビールに始まり、ENEOS、JVC KENWOOD、ケイヒン、横濱屋、三井倉庫、中央卸売市場など、名の知れた社屋や施設から、臨海・臨港部ならではのものまで実に様々。工場夜景も楽しめそうだが、日中でも十分見応えのある景観の連続で始終目が離せなかった。みなとみらい地区が見えてくると程なく地下へ。生麦駅の先で京急線を越えたところから、そのトンネルを抜けるまでは概ね10分・・・ツアーのハイライトと言ってもいい凝縮された時間だった。

桜木町駅の手前400~500m、根岸線との合流地点で信号待ちがあり、小休止。信号が変わる=旗が振り下ろされる、列車はその時… アスリートに喩えると良さそうな場面ではあったが、実際は緩急自在といった感じでトップスピードではなかった。それでも根岸線の中間駅を一気に通過して行くのはなかなか。本郷台~大船では、貨物列車が通ることも今はないという短絡線を通り、さらなるハイライトが加わった。根岸線からの東海道貨物線。その存在意義は決して小さくないと思うのだが、今は横須賀線と東海道本線などを跨ぐシーンが見られるという点で価値ある区間になっていると言える。

東海道貨物線は、羽沢横浜国大~東戸塚~大船~小田原については未乗。特急「湘南」に乗ればクリア可能だが、この日までご縁がなかったので、今回の旅で大船~小田原を果たす形となった。旅客用ではないため、藤沢も平塚も国府津もホームがない線路をひた走る。スピードはいくらでも出せそうだったが、相模川橋梁~相模貨物駅などでは減速運転で、総じてゆっくりめ。小田原からの帰り(東海道本線経由)の方がむしろ速く、大船までの所要時間は約30分(大船→小田原は約40分)だった。

7.小田原(14:51発、逆向き→座席転換)~東海道本線~品川(15:54着)

最後の行程は小田原から品川までのノンストップ運転。大船も横浜も川崎も停まらないのだから、特急「踊り子」を超えた一本ということになる。

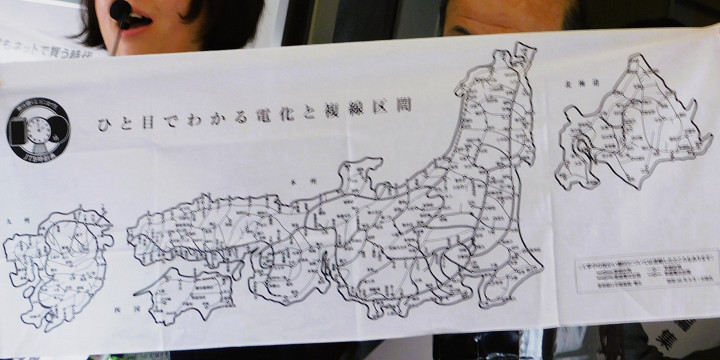

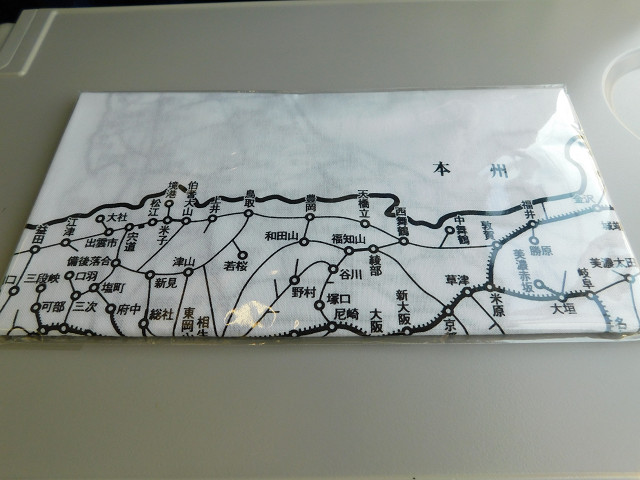

横浜を通過するとなれば動画で撮らねばと構えていると、司会進行役の南田さん(名物マネージャー)を筆頭に、歴代編集長お三方が賑やかに入って来て、くじ引きイベントがスタート。号車ごとに4人に当たるプレゼントということで、JTB時刻表でおなじみの「電化・複線区間」の路線図をデザインした手ぬぐいが披露され、俄かに盛況モードになった。

編集長が順に引いたところで残りは一名様。南田さんの番になった時点で何かピンと来るものはあった。結果、同行の細君の座席番号が呼ばれ、予感は的中。二人でありがたく頂戴し、車中で広げさせてもらった。

1971年版だそうなので、路線図としてもレア。額に入れて飾りつつ、当時の鉄道に思いを馳せようと思っている。

当選数は4人×5両で20人。聞いた話では、ツアー参加者は200人ほどだったそうなので、当選確率としては10%になる。二人で参加した甲斐は大いにあった、そう思う。

貨物線を使ったツアー企画は、関東では鹿島臨海鉄道、秩父鉄道で実績がある。JR東日本では宮城野貨物線(長町~東仙台)を経由するものがちょくちょくある。東海道貨物線で旅客営業している区間の未乗分(羽沢横浜国大~東戸塚~大船)は、いずれ特急「湘南」でと考えているので、それが叶ったら次は他県の貨物線か。いつ設定がなくなるかわからないところもあるので、できるだけ早めにと思う。

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.