牛丼チェーン店などでおなじみの紅ショウガだったり、カレーチェーン店などでよく見かける福神漬だったり、とにかく妙に赤い食品に関してはもともと回避してきた筆者。ここ30年くらいは意識して避けている。鮮やかではあるが、その鮮やかさこそがリスク要因というもので、いくら安全性に問題なしと云われてもその辺りは懐疑的。石油由来の着色料を好んで摂る必要はなく、まして成分表示がないとなれば避けるに越したことはない。

赤色が過ぎる食品はいわゆる合成着色料を使っている可能性が高く、それらは赤色3号のほか、赤102、赤106などが主流。さる1/15に米国の食品医薬品局が赤色3号について「食品への使用許可を取り消す」旨が発表され、俄かに衆目を集める形になっているが、こちとら何を今更…といった態ではある。滑稽なのは、その発表を受けての消費者庁の動き。1/17、火消し策といった感じで「Q&A」が掲載され、「通常の使用による摂取においては安全性上の懸念はない」といった文章が載るに至った。少しでも疑念があるなら待ったをかける!という姿勢は残念ながらここからは読み取れない。いずれにしても筆者としては静観するばかり。引き続き「疑わしきは回避」のスタンスでと思う。

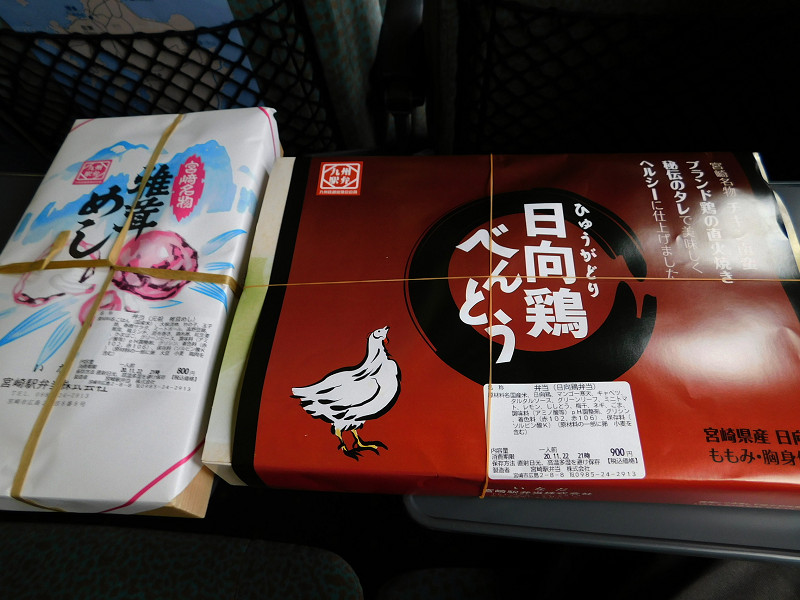

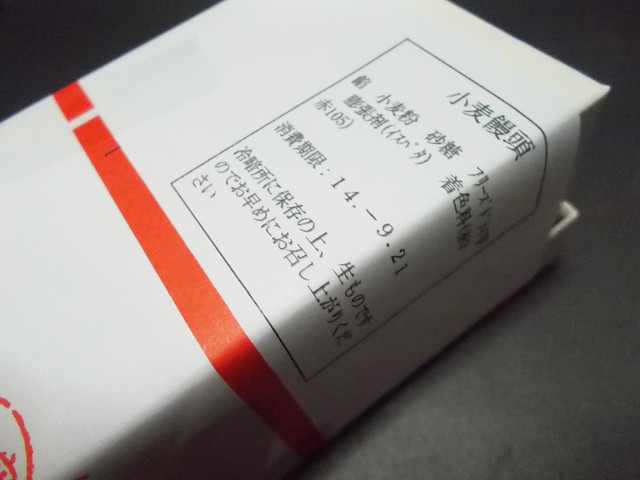

紅ショウガ、福神漬以外で注意すべきは、駄菓子の類、弁当類の付け合わせだろう。添加物の表示が比較的見やすいため、スーパー等での弁当購入時は軽くチェックすれば済むのでいいが、同じ弁当でも駅弁のそれは一定のハードルがあり、特に容器の形状が特殊、または反転させるのが困難な場合は調べるのを断念することもある。消費者が知り得べき情報にアクセスしにくいというのはどうかと思う訳だが、加工品表(原材料名等)のラベルをどのように貼り付けるかに関しては、こと駅弁に関しては明確な定めがないのだと思われる。鉄道メインで各地を旅している割に、駅弁とはあまりご縁がないのは斯様なアクセシビリティーの件もあってのこと。もともと駅弁の添加物については、さほど信頼をしていないというのもある。

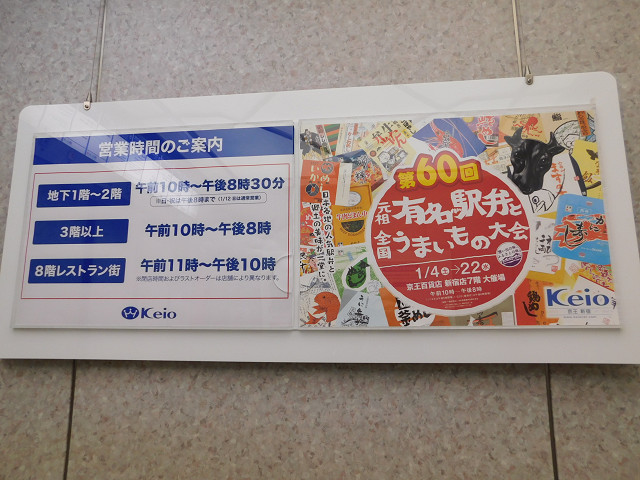

赤色3号の報道等を受けて、日本鉄道構内営業中央会がリリースを出すといった動きもないようなので、業界としての意識のほども知れるところ。駅弁における赤色3号の現状はどうなのだろう。これは自分で調べてみるしかなかろうということで、1/18と1/20に出かけてきた。1/18は京王百貨店の「第60回 元祖有名駅弁と全国うまいもの大会」、1/20は東京駅に来たついでに「駅弁屋 祭」へ。京王百貨店の方はあまりの盛況ぶりに弁当そのものを手にできない上、基本的に対面スタイルなので、原材料名をチェックするのは困難の極みだった。赤色3号に関心を寄せる客が少なからずいてもよさそうなタイミングだったと思うが、そういう雰囲気もなく、会場はただ駅弁を買い求める方々で騒然。添加物云々よりも、名産か銘品か美味しそうかといった本来的な関心の方が優先されるようだ。

駅弁大会では成果が乏しかった訳だが、駅弁屋の方では概ね知りたい情報にアクセスすることができた。当の赤色3号はお目にかからなかったものの、赤102、赤106についてはチラホラ。京王百貨店でも出品されていた「鰊みがき弁当」はこの2種類に加えて、黄4、黄5も使われていて、合成着色料の数としては多めだった。たまたまかも知れないが、北海道の駅弁でこれらの表記が多い印象。そこまでして発色する必要はないと思うのだが、長く売られている定番品だと、その色でないと納得しない常連さんがいるといったこともありそうだ。何につけ北海道でグルメを堪能するなら、駅弁以外でと筆者は考える。

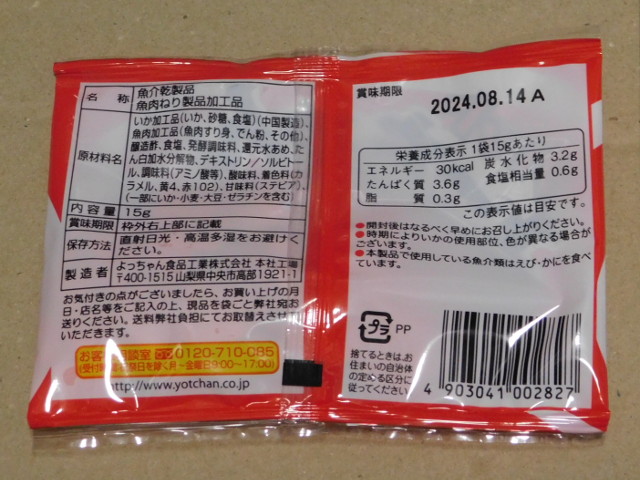

まず買うことはないが、廉価な菓子についても調べてみた。実際に売られている中から「赤〇〇」を試しに探ってみると、3号を使っているものが少なくとも一つあり、102や106を使ったものもいくつかという状況。お子さんが好みそうな菓子であるだけに、買い与える側としては一定の留意があってもいいように思った。

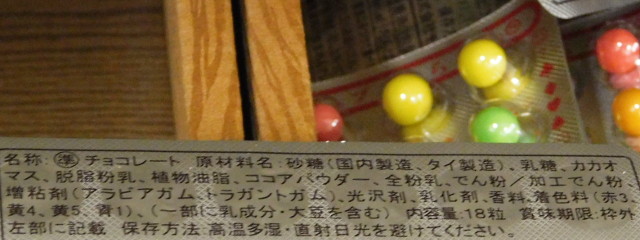

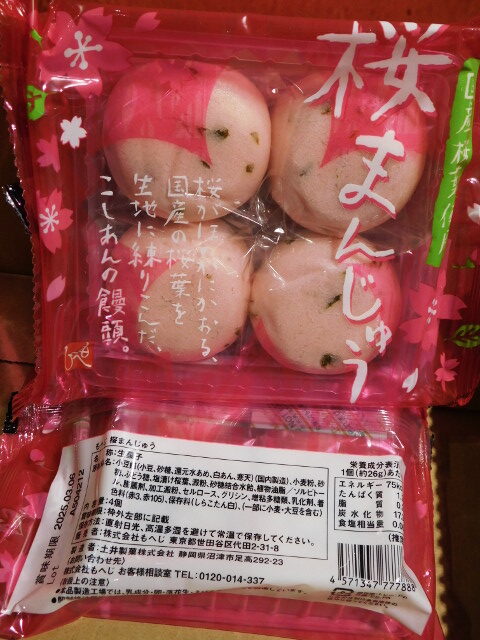

シーズン的に、菓子類のトッピングで使われる光沢感のある粒々であったり、桜をモチーフとした和菓子であったりというのもその手の店では見かける。真っ赤ではなくても、少なからず娯楽的要素のある食品というのは「健康面<コスト面」の傾向があるようで、着色料の行を目で追っていたらそのものズバリ「赤3」とあるのが見つかって驚いた。あるところにはある、それが現実なのである。

とりあえず日本国内では通常使用されている「赤〇〇」などの合成着色料。気になる場合は当該欄をチェックすれば済む話で、自分の判断で回避できるのだから問題ない。今回の話題はあくまで参考までにご覧いただければと思う。

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.